Le site web de la Société française d’histoire des outre-mers (S

Articles les plus récents

-

Hors-Série Concours de la S

fhom - Capes et Agrégation d’histoire, 2022-2025Commander (10 €) le hors-série Histoire coloniale et impériale de l’Afrique :

https://www.payasso.fr/librairie-sfhom/commandes -

Vient de paraître Agents of European overseas empires. Private colonisers, 1450-1800 sous la direction d’Agnès

Delahaye , ÉlodiePeyrol-Kleiber , L. H.Roper et BertrandVan Ruymbeke aux Manchester University PressLe 17 février 2024 à 16h51

Vient de paraître Agents of European overseas empires. Private colonisers, 1450-1800 sous la direction d’Agnès

Delahaye , ÉlodiePeyrol-Kleiber , L. H.Roper et BertrandVan Ruymbeke aux Manchester University Press, coll. "Seventeenth- and Eighteenth-Century Studies", 2024, 280 p. ISBN : 9781526167330 Prix : 90 £ (existe également en version électronique).

"Agents of European overseas empires involves contributors who specialise on often overlooked aspects of imperial endeavour : ’private’ European interests, companies, merchants or courtiers, who conducted their own activities both with and without the benediction of polities. The chapters adopt intra- as well as inter-imperial perspectives and transport the reader to colonial America, the West Indies, the Cape of Good Hope, Batavia, or Ceylon, through the Dutch, English, French and Spanish empires. Agents of European overseas empires offers crucial insight on how these actors acquired profits and power and, in turn, laid the platforms for European global empires."

AgnèsDelahaye is Professor of American History at Lyon 2 University. ÉlodiePeyrol-Kleiber is Associate Professor of American History at Poitiers University. L. H.Roper is SUNY Distinguished Professor of History at the State University of New York at New Paltz. BertrandVan Ruymbeke is Professor of American History at Paris 8 University (Vincennes Saint-Denis) -

Vient de paraître Hygiène navale et médecine des colonies en France, XVIe-XVIIIe siècle de Guillaume

Linte aux Indes savantesLe 16 février 2024 à 21h29

Vient de paraître Hygiène navale et médecine des colonies en France, XVIe-XVIIIe siècle de Guillaume

Linte aux Indes savantes, coll. "Rivages des Xantons", 2023, 450 p. ISBN : 978-2-84654-645-4 Prix : 36 €.

"Au XVe siècle, les premières navigations ibériques le long des côtes d’Afrique de l’Ouest, puis vers l’Amérique et l’océan Indien, marquent le début de l’expansion océanique européenne et d’une forme radicalement nouvelle de mobilité : le voyage transocéanique. Pour survivre dans ce désert d’eau salée il faut mobiliser de nombreuses compétences, aussi bien pour diriger le navire, que pour préserver les vivres et maintenir les équipages en bonne santé. Véritable défi, tant les conditions sanitaires à bord sont propices aux épidémies : encombrement, promiscuité, saleté, présence d’animaux dans l’entrepont, etc. L’influence de l’environnement maritime, l’impossibilité de descendre à terre et le passage entre les tropiques – sous la zone torride – apparaissent alors comme les principaux dangers associés aux voyages transocéaniques. En tenant compte de leurs dimensions sociale et culturelle, ce livre propose une lecture nouvelle des questions de santé au temps de l’expansion océanique et des premières colonisations.

Le développement du voyage transocéanique et la constitution du premier empire colonial a profondément influencé l’histoire de la santé, des sciences et des techniques en France : émergence d’un savoir médical nouveau, apparition d’acteurs spécialisés, tels que les chirurgiens-navigants ou les médecins du roi installés dans les colonies. Ce livre trace la genèse de deux champs de la médecine à l’époque moderne : le premier s’intéressant aux maladies des gens de mer, et à l’hygiène navale, c’est-à-dire l’ensemble des savoirs, des pratiques et des normes destinés à garantir la santé en mer ; le second consacré à la santé dans les colonies et sous les « climats chauds » des tropiques."

GuillaumeLinte (https://twitter.com/GuillaumeLinte) travaille sur l’histoire de la santé, des sciences et des techniques dans l’empire colonial français. Actuellement chercheur à l’Université de Genève, au sein de l’Institut Éthique Histoire Humanités (iEH2), il est également membre associé du Département d’Histoire des sciences de la Vie et de la Santé (DHVS) et du laboratoire SAGE de l’Université de Strasbourg. Sa thèse, soutenue en 2019 à l’Université Paris-Est Créteil, a reçu le Prix Georges Robert de la Société Française d’Histoire de la Médecine en 2020. -

Vient de paraître L’Afrique dans le temps du monde de Mamadou

Diouf aux éditions Ròt-Bò-KrikLe 16 février 2024 à 21h10

Vient de paraître L’Afrique dans le temps du monde de Mamadou

Diouf aux éditions Ròt-Bò-Krik, 2023, 128 p. ISBN : 978-2-9580620-7-1 Prix : 13 €.

"La colonisation de l’Afrique par les puissances européennes a été alimentée par l’invention d’une hiérarchie raciale et d’un ensemble d’opérations par lesquelles les communautés africaines ont été dépossédées de leurs cultures et expulsées du territoire de l’histoire. Face à cette expropriation et à ce bannissement, l’Afrique et la diaspora noire n’ont pas manqué de produire des contre-récits à la « mission civilisatrice » de l’Occident. En revitalisant les narrations orales et les cultures matérielles dédaignées, l’histoire africaine et noire de l’Afrique a sans cesse cherché à conjuguer l’unité et la diversité des sociétés du continent, pour revendiquer un récit de l’universel enfin débarrassé de l’impérialisme occidental."

Intellectuel et historien sénégalais, MamadouDiouf enseigne l’histoire et les études africaines à l’université Columbia de New York. Auteur d’une œuvre historiographique abondante, dont Le Kajoor au XIXe siècle (Karthala, 1990) et Histoire du Sénégal (Maisonneuve et Larose, 2001), il a récemment co-dirigé les ouvrages Déborder la négritude (Les Presses du réel, 2020) et Afrika N’ko : la bibliothèque coloniale en débat (Présence africaine, 2022). Spécialiste de la colonisation africaine et des sociétés subsahariennes, il est né à Rufisque au Sénégal. -

Vient de paraître Comprendre le Sénégal et l’Afrique aujourd’hui. Mélanges offerts à Momar-Coumba Diop sous la direction de Ibou

Diallo , IbrahimaThioub , Alfred InisNdiaye et NdiougaBenga chez KarthalaLe 16 février 2024 à 20h52

Vient de paraître Comprendre le Sénégal et l’Afrique aujourd’hui. Mélanges offerts à Momar-Coumba Diop sous la direction de Ibou

Diallo , IbrahimaThioub , Alfred InisNdiaye et NdiougaBenga chez Karthala, coll. "Hommes et sociétés", 2023, 719 p. ISBN : 978-2-38409-101-0 Prix : 45 €. Version électronique disponible sur Cairn.

Préface de BoubacarBarry .

"Les contributions réunies dans ce livre rendent hommage à Momar-Coumba Diop, un universitaire sénégalais qui, depuis la fin des années 1980, a dirigé et organisé des recherches ayant permis, par la pertinence de leurs interrogations, la qualité et l’originalité de leurs résultats, l’établissement d’un état des lieux du Sénégal contemporain. Pendant plus d’un quart de siècle, une " famille élargie " composée de chercheurs de générations et de nationalités différentes a été constituée sous son autorité. Jean Copans, qui a le plus étudié ses publications, avait déjà mis l’accent sur l’existence d’une tradition sénégalaise en sciences sociales et historiques unique en Afrique, dont M.-C. Diop est un représentant éminent. Les témoignages figurant dans ce volume offrent des éclairages novateurs sur les publications de cet universitaire qui a conçu, mis sur pied et géré le Centre de recherche sur les politiques sociales (Crepos). Ils offrent des repères permettant de reconstituer sa longue marche vers plus de connaissances et d’objectivité sur le Sénégal et le continent africain. Ce livre propose aussi des contributions qui recoupent ou complètent les travaux de M.-C. Diop. On peut en juger au travers des articles sur l’Etat, sur des figures du politique ou du religieux en Afrique, sur l’ethnicité dans les transitions démocratiques, ou sur l’importante question de la Casamance. Les contributeurs offrent aussi des études originales, relatives aux systèmes électoraux, aux confréries religieuses, aux différents aspects des politiques publiques, à l’environnement, à la formation notamment supérieure, aux syndicats d’étudiants ou de travailleurs, à la santé ou à des questions théoriques concernant l’histoire du continent africain. Malgré les contraintes politiques, économiques et sociales qui structurent l’environnement dans lequel travaillent les chercheurs africains, cet ouvrage montre qu’il est possible d’échapper à une certaine forme de dépendance intellectuelle nationale. Rédigé dans un style serein, ce livre constitue un outil indispensable à une meilleure connaissance contemporaine du Sénégal et de l’Afrique."

-

Vient de paraître La vie des esclaves en prison. La Réunion 1767-1848 de Bruno

Maillard chez PlonLe 16 février 2024 à 15h19

Vient de paraître La vie des esclaves en prison. La Réunion 1767-1848 de Bruno

Maillard chez Plon, 432 p. ISBN : 9782259317177 Prix : 23,90 € (existe également en version électronique).

Présentation de l’ouvrage le 17 février 2024, de 15 heures à 17 heures, au 21 Rue du Renard Paris 4e, à la Maison de l’Île de La Réunion, suivie d’une séance de vente et de dédicace du livre autour d’un cocktail réunionnais. Vue la capacité de la salle, il est fortement conseillé de réserver sa place pour l’événement :

https://www.eventbrite.fr/e/billets-seance-de-dedicace-de-bruno-maillard-sur-la-vie-des-esclaves-en-prison-825403583337?aff=oddtdtcreator

"Pour réprimer les esclaves délinquants ou insoumis, la France a choisi la prison. Les femmes comme les hommes sont couverts de chaînes et contraints à des travaux épuisants, avant d’être éventuellement remis à leur maître, au terme de leur peine. L’État colonial français est alors le garant de l’esclavagisme.

Ce livre nous fait pénétrer pour la première fois dans l’un des recoins les plus sombres d’une société esclavagiste. S’appuyant sur des archives inédites, il jette une lumière crue sur la vie des esclaves dans les prisons à La Réunion entre 1767 et 1848.

Il nous fait ainsi découvrir leurs rapports corrosifs avec les gardiens, violents et alcooliques, leur pitance quotidienne infâme ou leurs sordides quartiers d’hébergement.

Bruno Maillard reconstitue un univers insolite où « séquestrer les nègres et les négresses » pour les soumettre va de soi. Il met l’accent sur les résistances exercées par les esclaves détenus pour survivre dans les prisons mais aussi pour préserver leur identité, leur intégrité physique et leur dignité. Bruno Maillard leur rend ainsi leur humanité."

Docteur en histoire, BrunoMaillard enseigne à l’université de Paris-Est Créteil, et est membre du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage.

Nous tenons à féliciter chaleureusement Bruno Maillard pour cette publication et à le remercier amicalement pour la diffusion de cette précieuse information. -

Journée d’étude "La culture matérielle sur les routes de l’Atlantique. Rencontres d’hommes, de cultures et des objets" (Paris, Institut national d’histoire de l’art, 21 février 2024)

Le 16 février 2024 à 11h16

Journée d’étude "La culture matérielle sur les routes de l’Atlantique

Rencontres d’hommes, de cultures et des objets

Institut national d’histoire de l’art

2, rue Vivienne, 75002 Paris

Salle Vasari

Mercredi 21 février 2024

9.30 : accueil et introduction

Maddalena Bellavitis (Equipe Saprat, EPHE) and José Manuel Santos Pérez (Centro de Estudios Brasileños, Universidad de Salamanca)

9.45 : session du matin

1. Alicia Sempere Marín and Ignacio José García Zapata, Universidad de Murcia

Jesuits’ travel journal from New Spain to Europe. Routes, stops and acquisitions of devotional objects in 17572. Genevieve Warwick, University of Edinburgh

Jewelled currency : glass conterie in the first age of circumnavigation3. Charikleia (Haris) Makedonopoulou, NTU Athens / ETH Zurich

Tracing the multiple journeys of the palm tree between the East and the West

11.00 : pause-café

4. Rebecca Legrand, Fanny Bulté, Université de Lille

The taste of others : between fear and fascination5. Patrícia Gomes da Silveira, Colégio Pedro II/Universidade do Estado do Rio de Janeiro (online)

William John Burchell and the representation of Brazilian landscape in his expedition13.30 : pause déjeuner

14.30 : session de l’après-midi

6. Carmen Espejo-Cala, Universidad de Sevilla, and Paul Firbas, Stony Brook University, New York

Conexiones entre las imprentas de lima y Sevilla (siglos XVI y XVII) : agentes y actores-red7. Eduardo Corona Pérez, Universidad de Sevilla

En los albores de la fundación y de la fiebre del oro : los hombres y mujeres que hicieron Vila Rica de Ouro Preto8. Lauren Beck, Mount Allison University

Viewing Spain from the Americas : Indigenous Perspectives, Experiences, and Sources15.45 : pause-café

9. Britt Dams, Ghent University / Université Paul Valéry

« I am a better Christian than you are », the remarkable epistolary exchange between two Potiguara leaders, Pedro Poti and Felipe Camarão10. Eduardo Cesar Valuche Oliveira Brito, Universidade Federal Fluminense (UFF-Brasil)

As "Missões de Marinheiros" no Atlântico anglo-americano : a cultura material protestante na virada dos séculos XVIII e XIX11. Ana-Marianela Rochas-Porraz, ÉNSA Versailles

Images d’expatriation de la France au Mexique : le fonds photographique de l’architecte Fernand Marcon (1877-1962)17.30 : Discussion et conclusions

Nous tenons à remercier chaleureusement Maddalena Bellavitis de l’EPHE pour nous avoir signalé cette journée d’étude et pour nous avoir transmis les informations, en souhaitant à tous les participants et auditeurs de belles rencontres et de beaux échanges. -

La remarquable recension Histoires coloni@les de Thierry Anjubault est en ligne ! (édition de juillet-décembre 2023)

Le 30 décembre 2023 à 11h18

La quinzième version (juillet-décembre 2023), mise à jour, du riche travail de recension de Thierry Anjubault, Histoires coloni@les, concernant l’histoire coloniale, impériale et ultramarine, est disponible sur le site de la Sfhom : nous en remercions toujours aussi vivement et chaleureusement son auteur !

NB. La quinzième recension de Thierry Anjubault a été réalisée en juillet 2023 : seules les contraintes de la gestion du site de la Sfhom en ont retardé la mise en ligne (décembre 2023)."Le présent document a d’abord été conçu à des fins strictement personnelles : il permet de recenser et d’identifier les données textuelles concernant l’histoire coloniale, publiées en français après 1945 et téléchargeables ou imprimables en accès gratuit sur internet, qui ont retenu mon attention."

ThierryAnjubault

"Commençons par mentionner quelques ouvrages ainsi nouvellement répertoriés, ce qui permettra de signaler le site du Centre National de Documentation (CND) marocain :

http://archives.cnd.hcp.ma/Ce portail donne accès à un grand nombre de microfiches numérisées du CND, comprenant non seulement des livres, mais aussi des travaux universitaires et des articles. On citera notamment :

- Liauzu (Claude), Passeurs de rives. Changements d’identité dans le Maghreb colonial, Editions L’Harmattan, 2000, 174p.

– Gagne (Jacques), Nation et nationalisme au Maroc. Aux racines de la nation marocaine, Institut universitaire de la recherche scientifique, Rabat, 1988, 839p.Faisons part, néanmoins, d’une grosse frustration. Le site comporte les quatre tomes du livre de Jean-Louis Miège, Le Maroc et l’Europe (1830-1894), Editions La Porte, Rabat, 1989, mais la mauvaise qualité des microfiches rend quasiment impossible la lecture de ces documents.

Le répertoire recense de nombreux autres livres récemment mis en ligne, par exemple :

- Hardy-Seguette (Marie), Couleurs café : le monde du café à la Martinique du début du XVIIIè siècle aux années 1860, Presses universitaires de Rennes, 2022

– Etemad (Bouda), L’héritage ambigu de la colonisation. Economies, populations, sociétés, Armand Colin, 2012, 236p.

– Routhiau (Henri) et Gourhand (Yvon), Le mouvement ouvrier et la guerre d’Algérie (1954-1962). Le cas de la Loire-Atlantique, 233p.

– Vargyas (Gábor) A la recherche des Brou perdus, population montagnarde du Centre Indochinois, Les Cahiers de Péninsule, n° 5, Olizane, 2000, 300p.

– Seri-Hersch (Iris), Enseigner l’histoire à l’heure de l’ébranlement colonial : Soudan, Egypte, empire britannique (1943-1960), Editions Karthala, 2018, 384p.

– Bras (Jean-Philippe) (sous la direction de), Faire l’histoire du droit colonial. Cinquante ans après l’indépendance de l’Algérie, Editions Karthala, 2015, 326p.

– Fourchard (Laurent), De la ville coloniale à la cour africaine. Espaces, pouvoirs et sociétés à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso (Haute-Volta) fin 19è siècle-1960, Editions L’Harmattan, 2002, 383p.

– Dickason (Olive Patricia), Louisbourg et les Indiens : une étude des relations raciales de la France 1713-1760, Histoire et Archéologie, n° 6, Parcs Canada, 1979, 237p.

– Hombert (Jean-Marie) et Perrois (Louis) (sous la direction de), Cœur d’Afrique. Gorilles, cannibales et pygmées dans le Gabon de Paul du Chaillu, CNRS Editions, 2007, 225p.

– Amselle (Jean-Loup) et Sibeud (Emmanuelle), Maurice Delafosse. Entre orientalisme et ethnographie : l’itinéraire d’un africaniste (1870-1926), Maisonneuve et Larose, 1998

– Capdeville (Valérie) et Page-Jones (Kimberley) (sous la direction de), La fabrique des sociabilités en Europe et dans les colonies. Espaces et identités (XVIIIè-XIXè siècles), Les Presses de l’université de Montréal, 2023, 328p.

– Saupin (Guy), L’émergence des villes-havres africaines atlantiques. Au temps du commerce des esclaves (vers 1470-vers 1870), Presses universitaires de Rennes, 2023

– Vanderlinden (Jacques) (édité par), The belgian Congo between the two world wars, conférence internationale, Bruxelles, Académie royale des sciences d’Outre-mer, 2019, 365p.La présente mise à jour recense encore bien d’autres ouvrages et le lecteur attentif y découvrira quelques pépites !

La liste des travaux universitaires accessibles en ligne s’est, elle aussi, enrichie.

Nous mentionnerons, tout d’abord, la belle initiative des Presses universitaires du Septentrion qui diffusent gratuitement la collection Master, accueillant, depuis 2015, les actes du colloque annuel des étudiants de master en histoire, archéologie et histoire de l’art fondé au sein de la Faculté des humanités de l’université de Lille. Presque chaque année, des mémoires se rapportent à l’histoire coloniale.

https://www.septentrion.com/collections/masterhistoirearcheologieart/Parmi les nombreuses thèses et HDR mises en ligne ces derniers mois, on peut citer :

- Murphy (Gwénael), Justice et société coloniale (Nouvelle-Calédonie, années 1850-années 1940), mémoire pour l’obtention de l’habilitation à diriger des recherches, université de Poitiers, 2022, 513p.

– Chauvin Bilouta (Mélissa), Modalités de fabrication et d’application du régime dit de l’indigénat en Algérie (des années 1870 aux années 1920), thèse de l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne, 2022, 608p.

– Ball (Ibrahima), Les représentations de l’Afrique au XVIIIè siècle : des écrivains voyageurs au Sénégal au discours sur l’Afrique des philosophes des Lumières, thèse de l’université de Tours, 2021, 202p.

– Samai-Bouadjadja (Assia), Historiographie de l’architecture moderne à Sétif (Algérie), (1930-1962). Actions de modernisation et pluralité d’expressions, thèse de l’université Ferhat Abbas Sétif -1, 2016, 160p.

– Rahouadj (Sarah), L’accès à la citoyenneté française des indigènes de l’Afrique Occidentale Française et de l’Afrique Equatoriale Française sous la Troisième République (1870-1939), thèse d’Aix-Marseille Université, 2021, 490p.

– Gacha (Philippe), L’entreprise coloniale en Côte d’Ivoire : des pionniers rochelais à l’indépendance, 1861-1960, thèse, La Rochelle Université, 2022, 511p.

– Mariet (Vincent), De l’Atlantique aux mers de Chine : Rochefort port impérial au XIXè siècle (1793-1913), thèse, La Rochelle Université, 2022, 704p.

– Halpoogdou (Martial), L’enjeu de l’humanitaire missionnaire dans le vicariat apostolique de Ouagadougou (Haute Volta 1901-1957), thèse de l’université Paris 7-Denis Diderot, 1999, 427p.

– Bollenot (Vincent), Maintenir l’ordre impérial en métropole : le service de contrôle et d’assistance en France des indigènes des colonies (1915-1945), thèse de l’université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2022, 711p.

– Tomas (Marc), Île-jardin ou paradis dégénéré. Une histoire environnementale de l’acclimatation à La Réunion, de la décennie 1670 à la décennie 1870, thèse de l’université de La Réunion, 2022, 953p.

– Deschanel (Boris), Les sociétés Chauvet. Négoce et révolutions entre Marseille et les Antilles (1785-1805), thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe, 2009, 366p.

– Iannuzzi (Lucas Orlando), Nero di carta : les Africains dans la production littéraire et iconographique de l’anthropologue Lidio Cipriani (1892-1962), thèse en cotutelle entre l’Ecole des hautes études en sciences sociales et l’université de Pise, 2021, 479p.

– Temdaoui (Jean-Christophe), Du Fleuve à l’océan, l’arrière-pays de Saintonge-Angoumois : une expérience Atlantique (1666-1792), thèse de l’université de Poitiers 2020, 1043p.

– Keita (Mohamed), La culture du café et du cacao et le remodelage de l’espace dans la région de l’Agneby de 1909 à 1958, thèse de l’université Félix-Houphouët-Boigny, Cocody, R.C.I., 2013, 440p.

– Leyris (Thomas), La Société de radiodiffusion de la France d’outre-mer. Naissance d’un empire radiophonique franco-africain au temps des décolonisations (1939-1969), thèse de l’université de Lille, 2023, 709p.

– Guyau (Elfie), Etre reconnu chrétien : caciques et principales face à la christianisation des sociétés indigènes dans la vice-royauté du Pérou, 1540-1780, thèse de l’Institut universitaire européen de Florence, 2023, 670p.

– Kaur Sharanjit (Amanjit), Le droit coutumier du Punjab britannique 1849-1947. Des aspects et des enjeux d’un droit colonial, thèse de l’université Paris Nanterre, 2023, 966p.

– Gonnin (Gilbert), Les Toura de l’ouest montagneux de la Côte-d’Ivoire, de la mise en place jusqu’en 1946, thèse de l’université de Lomé, 2019, 400p.

– Lagbéma (Sougle-Noma), Les impérialismes précoloniaux et leurs répercussions sur le nord-est du bassin de l’Oti (Togo) du XVIIIè siècle à 1914, thèse de l’université de Lomé, 2021, 453p.

– Inowlocki (Didier), Les sportsmen et « le fellah » en Égypte à l’ère coloniale : missions civilisatrices, autonomie rurale et conflits cynégétiques (1859-1914), thèse de l’Institut national des langues et civilisations orientales, 2023, 990p.

– Bartolomei (Arnaud), Après l’Empire. Les reconfigurations du commerce atlantique du Mexique (vers 1750-vers 1840), dossier présenté en vue de l’obtention de l’habilitation à diriger des recherches, université Toulouse – Jean Jaurès, 2022, 867p.

– Shili (Ridha), Milieux d’affaires et activités minières coloniales, les mécanismes de l’emprise des structures (1900-1956), thèse de l’université de Reims Champagne-Ardenne, 1996, 330p., 249p. et 223p.

– Milandou (Christian Rock), Les protagonistes africains dans l’évangélisation du Congo français : les catéchistes, les porteurs et les oubliés de la mission, de 1880 à 1960, thèse de l’université Jean Moulin Lyon 3, 2022, 487p.

– Bezançon (Pascale), Un enseignement colonial : l’expérience française en Indochine (1860-1945), thèse de l’université Paris VII-Denis Diderot, 1997, 763p.

– Lahondès (Antoni), Les peuples conquis et leurs droits face à l’introduction du système juridique britannique dans les colonies visées par la Proclamation Royale (1763) : une analyse comparée : Québec, Floride, Grenade, thèse de l’université de Montréal et de l’université Paris II Panthéon-Assas, 2021, 550p.

– Czertow (Pierre), Les relations entre le haut-commissariat français au Liban et les Maronites entre 1919 et 1925 : Henri Gouraud, Maxime Weygand et Maurice Sarrail, trois styles, trois politiques ? thèse de l’université de Lorraine, 2022, 714p.

– Nguyen (Phuong Ngoc), Recherche sur l’espace littéraire vietnamien (1900-1945), dossier présenté en vue de l’habilitation à diriger des recherches. Recueil de travaux (chapitres d’ouvrage et articles), Aix Marseille Université, 2016, 309p.

– Razoharinoro, L’île de France de 1789 à 1803, thèse de l’Ecole nationale des Chartes, 1964, 322p. (aujourd’hui l’ile Maurice)

– Carmona Yost (Javier), Histoire politique d’un pâturage dans le désert : luzerne, mines et sociétés amérindiennes dans les Andes méridionales, XVIè-XXè siècle, thèse de l’université Rennes 2 et de l’univesidad catolica del Norte, 2023, 616p.

– Sakatni (Mehdi), « Quand les Bédouins s’arrêteront ». Histoire des politiques de sédentarisation en Syrie mandataire (1920-1941), thèse d’Aix-Marseille université, 2022, 621p.

– Ciongo Kasangana (Augustin), L’église catholique et le Congo « belge » : approche historico-juridique des relations institutionnelles (1885-1960), thèse de l’université Paris-Saclay, 2022, 397p.

– Homer (Isabelle), Médecins et chirurgiens à Saint-Domingue au XVIIIè siècle, thèse de l’Ecole des Chartes, 1998, 448p.Enfin, les revues contribuent largement, encore une fois, à la présente mise à jour.

L’inscription de L’histoire d’un Voyage fait en la terre du Brésil de Jean de Léry au programme de l’agrégation de Lettres 2022-2023 a donné lieu à de nombreuses contributions, notamment sans les revues Viatica et Le Verger :

https://revues-msh.uca.fr/viatica/index.php?id=2358

http://cornucopia16.com/blog/2023/01/06/bouquet-xxv-lhistoire-dun-voyage-faict-en-la-terre-du-bresil-de-jean-de-lery/On consultera aussi avec intérêt deux numéros de la revue Traces. Travaux du centre d’études Georges Simenon : l’un sur Georges Simenon et l’exotisme, l’autre sur Georges Simenon et l’Afrique.

http://web.philo.ulg.ac.be/cegs/telechargements/Le dernier numéro des Cahiers de la SIELEC, sur « La Nouvelle France », est désormais en ligne :

http://www.sielec.net/SIELEC%2014%20a-merged.pdfIl convient aussi de noter l’apport de nombre de revue africaines, entre autres :

- Sankofa. Revue ivoirienne des arts et de la culture : https://insaac.edu.ci/revue_sankofa/

– Regard d’Afrique : https://revues.acaref.net/

– Uirtus. Revue internationale en ligne du Togo : https://uirtus.net/

– Histarc. Revue gabonaise d’histoire et archéologie : https://histarc.net/

– Espaces africains. Revue des sciences sociales : https://espacesafricains.org/

– Annales de l’Université de Moundou : https://aflash-revue-mdou.org/

– Djiboul : http://djiboul.org/Pour terminer, il reste à signaler deux nouveaux catalogues illustrés :

Le Portugal et le Monde, symbioses artistiques aux XVIè et XVIIè siècles, São Roque, antiquités et galerie d’art, 2022, 436p

(Collectif), Autour du monde. L’empire portugais aux XVIè et XVIIè siècles, São Roque, antiquités et galerie d’art, 2023, 440p

http://www.antiguidadessaoroque.com/catalogos-sao-roque

En espérant que le parcours de cette recension de 2023 puisse vous réserver de jolies surprises et vous fournir de quoi alimenter vos recherches !"

Thierry Anjubault

On pourra toujours consulter, avec grand intérêt, les éditions antérieures de la recension de Thierry Anjubault Histoires coloni@les :Première édition : février 2017

Deuxième édition : mai 2017

Troisième édition : octobre 2017

Quatrième édition : janvier 2018

Cinquième édition : juin 2018

Sixième édition : décembre 2018

Septième édition : mars 2019

Huitième édition : juillet 2019

Neuvième édition : décembre 2019

Dixième édition : juillet 2020

Onzième édition : décembre 2020

Douzième édition : juin 2021

Treizième édition : avril 2022

Quatorzième édition : novembre 2022

-

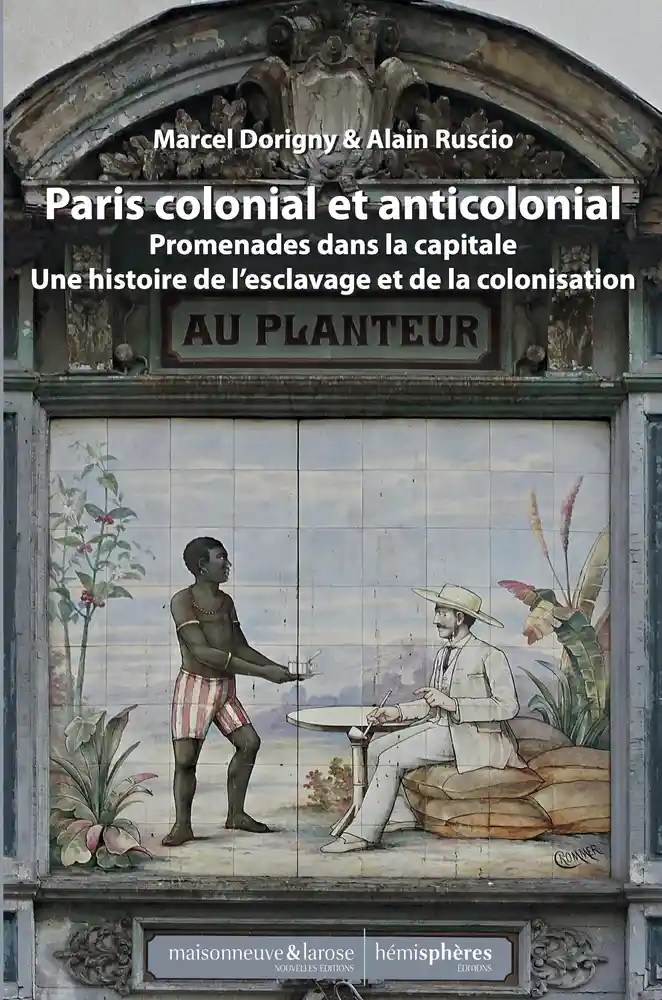

Vient de paraître Paris colonial et anticolonial. Promenades dans la capitale. Une histoire de l’esclavage et de la colonisation de Marcel

Dorigny & AlainRuscio chez Maisonneuve & Larose - Hémisphères éditionsLe 29 décembre 2023 à 15h05

Vient de paraître Paris colonial et anticolonial. Promenades dans la capitale. Une histoire de l’esclavage et de la colonisation de Marcel

Dorigny & AlainRuscio chez Maisonneuve & Larose - Hémisphères éditions, 2024, 318 p. & 115 illustrations ISBN : 978-2377011308 Prix : 24 €.

En flânant dans Paris, le touriste ou le simple curieux sera surpris d’y découvrir tant de témoignages de la colonisation française et de l’esclavage.

Noms de rues et de places, mascarons, cariatides, bas-reliefs, fresques ou façades entières, monuments et sculptures… : sous les yeux du promeneur se déroule l’histoire multiséculaire de la France d’outre-mer, et celle des acteurs de la colonisation.

Mais aussi des pans entiers de combats menés depuis le XVIIIe siècle pour dénoncer l’esclavage, la traite voire la colonisation elle-même, sans oublier la modeste place récemment faite aux combattants qui, dans les colonies, se sont illustrés dans leur lutte pour l’abolition de l’esclavage, qu’ils aient été victorieux ou vaincus.

"Nous avons choisi d’évoquer ici les traces d’une aventure multiséculaire, la présence française outre-mer. Avant la rédaction de cette étude, nous étions déjà convaincus que cette aventure ultramarine était partie intégrante de l’histoire nationale. Plusieurs années de recherches (et de promenades dans les rues, partie de loin la plus agréable du travail) ont confirmé, puissamment confirmé, cette conviction : il n’est pas un quartier de Paris qui ne renferme une ou plusieurs traces de cette partie de l’histoire de France.

Chaque piéton, chaque habitant, chaque touriste, en est-il conscient ? Certes non. C’est pourquoi ce livre existe. Il faut bien que les historiens servent à quelque chose..."

Marcel

Dorigny (1948-2021), historien, professeur des universités (Paris 8), fut notamment directeur de la revue Dix-huitième Siècle (2005-2013) et membre du comité scientifique de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage. Il est l’auteur de nombreux travaux sur l’abolition de l’esclavage et les origines d’Haïti.

AlainRuscio , historien, a notamment axé ses travaux sur le « regard colonial ». Ses derniers ouvrages portent sur l’histoire de l’Algérie et ses répercussions dans la société française : Nostalgérie, l’interminable histoire de l’OAS (La Découverte, 2015) ; Les Communistes et l’Algérie, des origines à la guerre d’indépendance, 1920-1962 (La Découverte, 2019). Il coordonne par ailleurs une Encyclopédie de la Colonisation française (trois volumes parus à ce jour, éd. Les Indes savantes). -

Vient de paraître Ndande Fall - Keur Madame. Souvenirs d’un enfant du terroir de Saliou

Mbaye chez Présence africaineLe 28 octobre 2023 à 14h15

Vient de paraître Ndande Fall - Keur Madame. Souvenirs d’un enfant du terroir de Saliou

Mbaye chez Présence africaine, 2023, 366 p. ISBN : 9782708710122 Prix : 20 €.

Préface de Seydou MadaniSy .

Dans cet ouvrage ethnographique, Saliou Mbaye reconstruit, avec minutie, une histoire locale, inscrite dans le dessin global de la colonisation. Il y décrit un terroir marqué par le produit par excellence de l’empire français en Sénégambie : l’arachide. Cette double géographie du terroir (histoire locale/Ndande Fall) et du territoire (histoire coloniale/Keur Madame) répertorie les mutations sociales, politiques, économiques et culturelles de familles et de communautés sommées de s’adapter, puisant dans leurs propres ressources et dans celles des acteurs étrangers. Le récit est intense, couvrant autant la vie quotidienne que les affaires publiques. À travers cette ethnographie, l’auteur investit avec élégance sa formation, sa profession et le territoire qu’il a lui-même construit en accompagnant des générations d’historiens, d’anthropologues et autres chercheurs ayant fréquenté les Archives nationales du Sénégal et l’École de bibliothécaires, archivistes et documentalistes, à Dakar. Saliou Mbaye est l’auteur de l’Histoire des institutions coloniales françaises en Afrique de l’Ouest : 1816 – 1960 et de l’Histoire des institutions contemporaines du Sénégal : 1956 – 2000.

Archiviste, paléographe, directeur des Archives du Sénégal de 1976 à 2005, SaliouMbaye a été professeur à l’École des bibliothécaires, archivistes et documentalistes (EBAD).

Nous tenons à remercier amicalement et chaleureusement Charles Becker pour nous avoir signalé la parution de cette précieuse publication, et nous tenons à féliciter tout aussi amicalement et chaleureusement Saliou Mbaye pour son ouvrage ! -

Vient de paraître Atlas des guerres. Époque moderne, XVIe - XVIIe - XVIIIe siècles d’Olivier

Aranda , JulienGuinand et CarolineLe Mao chez AutrementLe 27 octobre 2023 à 10h10

Vient de paraître Atlas des guerres. Époque moderne, XVIe - XVIIe - XVIIIe siècles d’Olivier

Aranda , JulienGuinand et CarolineLe Mao chez Autrement, coll. "Atlas Autrement", 2023, 191 p. ISBN : 978-2-0802-7382-6 Prix : 29,90 € (existe également en version électronique).

Cartographie réalisée par MélanieMarie .

"Marignan, Lépante, Vauban, Pierre le Grand, Bonaparte… Ces noms résonnent dans l’histoire de la guerre moderne et ont traversé les époques : les XVIᵉ, XVIIᵉ, XVIIIᵉ siècles restent les grands siècles de l’innovation dans le domaine de la guerre.

La guerre moderne déferle sur terre et sur mer. Aucun lieu du globe n’est épargné. Les Européens, dans leur expansionnisme colonial, se confrontent d’abord aux populations locales. Puis ces champs de bataille deviennent des lieux de conflits entre les nations occidentales elles-mêmes, donnant à la guerre une dimension mondiale.

Les révolutions scientifiques et techniques, les réformes tactiques et stratégiques vont servir empires et royaumes et favorisent le développement de nouvelles façons de combattre : poudre noire et canon, artillerie de campagne, guerre de course, création d’une administration étatique structurée…

Toutes ces transformations, représentées par plus de 230 cartes et documents, s’inscrivent dans un contexte de mutations politiques, financières, sociales et culturelles fondamentales qui feront basculer l’Europe et le monde dans la modernité."

OlivierAranda (https://twitter.com/aranda_olivier) est professeur agrégé d’histoire et doctorant allocataire du ministère des Armées. Il a reçu le prix Jeune Chercheur de la Fondation des Treilles en 2022.

JulienGuinand (https://twitter.com/JuGuinand), docteur en histoire, est enseignant en histoire à l’université catholique de Lyon et chercheur associé au Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (UMR 5190).

CarolineLe Mao (https://twitter.com/Carolinelemao), maîtresse de conférences HDR en histoire moderne à l’université Bordeaux-Montaigne, est spécialiste d’histoire navale.

MélanieMarie est cartographe indépendante.